Как правильно выбирать стратегию выхода из конфликтной ситуации, определять их стадии, а также выходить на созидательный результат в любом ожесточенном противостоянии.

В сфере управления проектами конфликты являются неотъемлемой частью рабочего процесса. Триггером может выступить что угодно: разногласия на предмет расстановки приоритетов или выделения ресурсов, спор между командами или несоответствие ожиданий заказчика и исполнителя. Все это может стать точкой роста, а может привести к необратимым разрушительным последствиям. Каким будет итог определяет выбранная стратегия разрешения противоречия.

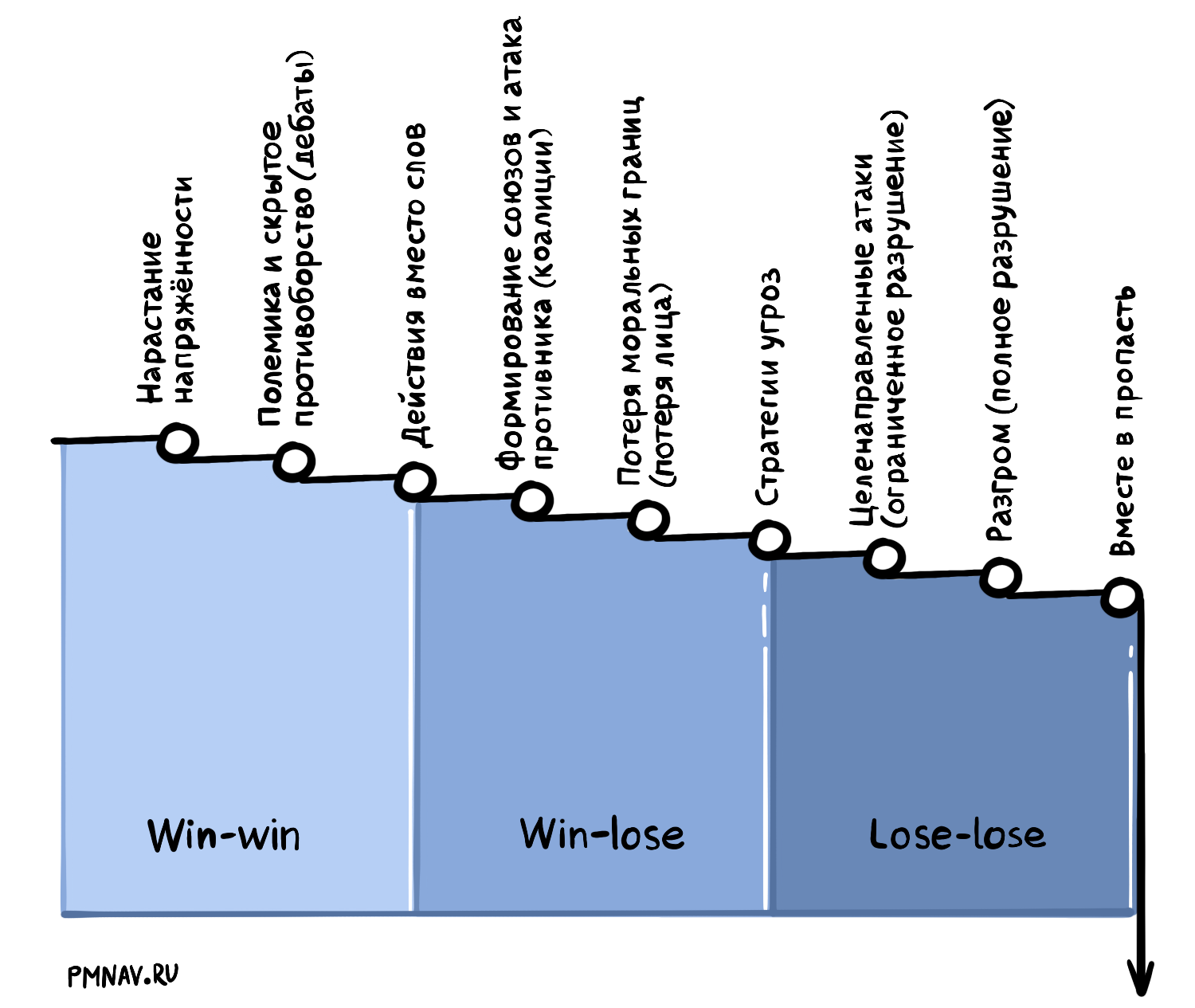

Важнейшим навыком руководителя является превращать любой конфликт в отправную точку для дальнейшего роста. На помощь могут придти три классических подхода: «win-win», «win-lose», «lose-lose». Первый подход ориентирован на долгосрочное сотрудничество и поиск взаимовыгодных решений. Во втором случае одна сторона добивается своих интересов за счет интересов другой, что приводит к разобщенности. В конечном результате третьего сценария чаще всего лежит провал в реализации проекта, что оставляет всех участников в роли проигравших.

В статье о том, как правильно выбирать стратегию выхода из конфликтной ситуации, определять их стадии, а также выходить на созидательный результат в любом ожесточенном противостоянии.

Что такое эскалация конфликта?

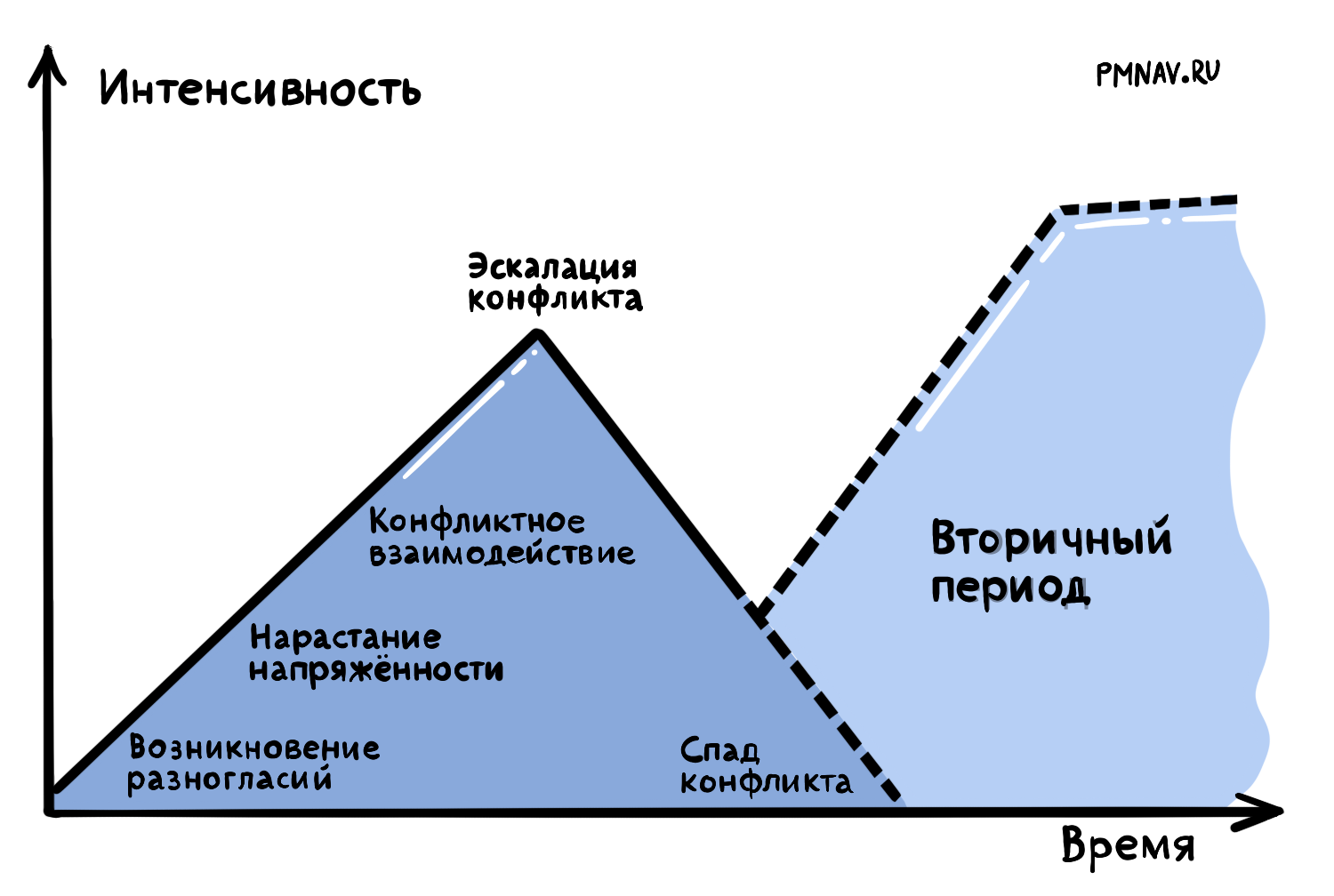

Эскалацией конфликта называют стадию противостояния, когда эмоциональный аспект достигает верхней точки. На этом фоне стороны совершают необдуманные поступки, которые, чаще всего, ведут к деструктивным последствиям. Классический подход к изучению конфликтов выделяет шесть основных стадий.

1. Возникновение разногласий

Нет полного осознания разногласий. Уже существует проблема, но ее масштаб неизвестен.

2. Конфликтное взаимодействие

Суть противоречий известна, стороны открыто выражают свое недовольство.

3. Эскалация конфликта

Эмоции преобладают над рациональной составляющей. Стороны активно разделяют окружающих на «сторонников» и «противников», акцентируются на защите своей позиции и формировании негативного образа противоборствующей стороны.

4. Деэскалация

Эмоции «угасают». Стороны находят компромиссы для достижения соглашения, банально устают от конфликта, либо в противостояние вмешивается третья сторона с независимым взглядом. На этом этапе есть вероятность перехода на новый виток конфликта.

5. Спад конфликта

Стороны приходят к соглашению. Это может быть, как компромисс, так и уступка одной из сторон.

6. Постконфликтный период

Участники анализируют произошедшее, пытаются определить способы избежать подобных конфликтов в будущем. Налаживаются отношения.

Ключевым этапом является стадия эскалации, когда стороны в порыве эмоций позволяют переходить на оскорбления, ультиматумы и физическое воздействие. В этом периоде возникают наибольшие риски негативных последствий.

Основные признаки эскалации:

● Акцент на негативных чертах противника и полное игнорирование его достоинств.

● Эмоции блокируют возможность рационального подхода к проблеме.

● Обесценивание целей противоположной стороны, возведение собственных в абсолют.

● Обобщение и искаженность восприятия ситуации.

Модель Фридриха Глазла

Модель Глазла подробно описывает процесс перехода спора в полноценный конфликт, состоящий из девяти этапов. Полный цикл представляет собой наихудший сценарий, при котором конфликт доходит до финальной точки, приводя к полному разрушению. Обычно такие процессы останавливаются на более ранних стадиях.

1. Нарастание напряженности (tension – напряжение)

Стороны осознают противоречие, но ориентированы больше на сотрудничество. Прекращение конфликта возможно путем диалога.

2. Полемика и скрытое противоборство (debate – дебаты)

Стороны переходят к активной стадии обсуждения. К аргументации добавляются манипуляции и давление. Конкуренция подавляет сотрудничество, стороны не готовы выслушивать оппонента.

3. Действия вместо слов (actions instead of words!)

Игнорируются все аргументы противоположной стороны. Каждый из участников активно пытается доказать свою правоту и укрепить позиции. На смену рациональности приходят субъективные суждения.

4. Формирование союзов и атака противника (coalitions – коалиции)

Участники ищут единомышленников для укрепления собственных позиций. Распространяют нелицеприятную информацию о противнике, чтобы предстать на его фоне в лучшем свете.

5. Потеря моральных границ (lose of face – потеря лица)

Стороны прибегают к методам, которые ранее считали неприемлемыми. Рациональный аспект более не имеет места быть. Основной акцент действий ориентирован на дискредитацию противоположной стороны.

6. Стратегии угроз (threat strategies)

Применение ультиматумов. Последствия любых действий становятся все менее предсказуемыми.

7. Целенаправленные атаки (limited destruction – ограниченное разрушение)

Характер конфликта становится полностью деструктивным. Основная цель – уничтожение противника. Игнорирование человечности оппонента.

8. Разгром (total annihilation – полное разрушение)

Радикальный характер конфликта. Полное расчеловечивание оппонента, главная цель – уничтожение противника.

9. Вместе в пропасть (together into the abyss)

Противники жертвуют все ресурсы ради достижения победы. Компромисс невозможен, что влечет за собой взаимное поражение.

Что с этим делать?

Умея идентифицировать стадию возникшего конфликта, можно выбрать наиболее приемлемую стратегию для разрешения противостояния.

Глазл считает, что на 1-3 стадиях (win-win) конфликт еще остается в рамках конструктивного, возможно разрешение посредствам фокусирования на общих целях и отказа от манипуляций. Решение достигается посредствам переговоров.

На 4-6 стадиях (win-lose) разрешение конфликта невозможно без привлечения третьих лиц. В этом случае одна из сторон терпит потери.

На 7-9 стадиях (lose-lose) компромиссы уже невозможны, необходимо прибегнуть к судебному разбирательству. Без потерь уже не останется ни одна сторона.

Как предотвратить конфликт на ранних стадиях:

1. Сотрудничество. Осознание конфликта не как противостояния, а как часть процесса взаимодействия, согласовать время и место для переговоров.

2. Избегать эскалации. Сфокусироваться на фактах и активном слушании, избегать перехода на личности.

3. Точки соприкосновения. Найти общие интересы и выстроить диалог вокруг них.

4. Ориентация на будущее. Прошлое не изменить, но необходимо акцентироваться на настоящем и будущем. Сформируйте ожидания на перспективу и честно скажите о своих чувствах.

5. Компромисс. Выработать совместные предложения, которые будут учитывать интересы обеих сторон. При необходимости привлечь к диалогу третье лицо с соответствующими компетенциями.

За всю свою практику в сфере управления проектами я понял, что любая конфликтная ситуация не является чем-то негативным. Она скорее играет роль катализатора, который позволяет подсветить слабые места в системе, где необходимы изменения. Конечно, приоритетом всегда является стратегия «win-win», но иногда приходится жертвовать интересами ради достижения цели, прибегая к подходу «win-lose». Здесь главное не злоупотреблять и четко понимать, когда в этом есть необходимость, ведь конце каждого проекта важно не только выполнить KPI, но и остаться единой командой.